【高等教育研究所】教研优秀成果展示②丨基于精准思维的课程思政系统化设计方法研究

发布时间:2024-09-24 12:48

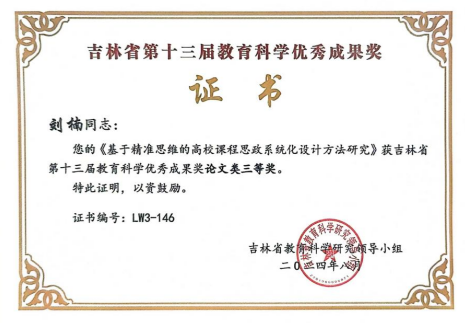

习近平总书记多次在重要讲话中强调培养精准思维、精准开展工作。精准思维是在全面掌握客观实际的情况下,深入细致地分析客观实际,有针对性地提出解决问题的方案,确保问题的实际解决。我校管理工程学院副院长刘楠教授以精准思维的内涵为基础,从精准分析抓住主要矛盾;精准研判把握改革政策和精准施策实现内涵发展三个方面深入分析了精准思维与课程思政改革的内在契合性并提出实现路径,撰写的论文《基于精准思维的课程思政系统化设计方法研究》荣获吉林省第十三届教育科学优秀成果奖论文类三等奖。

获奖人简介:

刘楠,吉林省绿色建筑数字化人才培养教育研究基地的方向负责人,第三批吉林省高校黄大年式教师团队成员,省级一流本科专业建设团队核心成员,吉林省高校智慧课堂教学创新大赛省级三等奖教学团队成员。获得学校教学名师、教学新秀,优秀教师、师德标兵等荣誉称号。

研究成果简介:

1.精准思维与课程思政改革的内在契合性分析

(1)精准分析,抓住主要矛盾

高等教育的精准供给本质上是基于学生个性学习和终生学习需求的“教育资源的精准供给”。快速发展的数字化、人工智能等新兴事物为实现更高质量、更有成效的教育供给提供了必要的技术基础。教育资源没有实现精准供给、核心要素定义的不准确等原因直接导致当前高等教育教育质量的不均衡,这是现阶段我国教育领域的主要矛盾。

(2)精准研判,把握改革政策

《高等学校课程思政建设指导纲要》明确指出课程思政改革与“双一流”建设、本科教学评估等高等教育关键问题的关系。尤其是提出在教材奖和成果奖评比时,课程思政内容的重要性和作用。“三全育人”模式的提出,更是要求高校构建“大思政”格局,多方合力,进一步优化育人体系。

(3)精准施策,实现内涵发展

多方力量的协同和融合,既包括思政课程和“课程思政”的协同,也包括借力各类资源,经过深层次的整合优化和创新,推动“课程思政”与协同育人的融合发展。深入推进思政课程与课程思政在落实“三全育人”上同向同行;在实施“五育并举”上同向同行;在培育时代新人上同向同行,最终打造多方联动、协同增效的育人生态圈。

2.精准课程思政改革的实现路径

(1)精准设计教学目标

课程思政的建设目标可以包括立德树人根本任务;秉承OBE理念“以学生为中心、成果为导向、持续性改进”的核心思想,完成线上线下混合式教学设计;建设“对话课堂”;呈现“教师回归教学初心,学生回归学习本位”的基本效果;最终建成体现“两性一度”实质要求的高含金量课程。

(2)精准切入价值要素

课程思政教学要紧密结合热点问题,寻求与课程内容的结合点。切入的重点不局限于社会主义核心价值观等思想,逐步扩展至人类历史、技术进步和时政热点等。在选择切入点时可以选择与学生相关的内容,比如创新创业战略、就业问题、“五育培养”和“互联网+”等内容,引发学生的共鸣,激发学习热情。课程思政要精准把握教学时机,及时切入教学环节。

(3)精准创新教学模式

①线上线下混合模式

充分利用智慧课堂,建设融入思政元素的“微课”“微视频”“微案例”“微实践”等碎片化教学资源。线下教学则重点关注思政元素的深入剖析、知识点的梳理、难点的深化讲解、案例分析和小组讨论等。

②体验式教学模式

在以学生为主的专业情景模拟中体现思政元素,学生通过扮演角色和表述观点切身感受提升思想境界。具备条件的学校可以采用VR等虚拟现实技术,模拟参观红色场馆、实地考察等,强化学习效果。

③研究型学习模式

教师讲授课程重点和难点问题,预留时间为学生布置拓展阅读和思考题。拓展题目略高于学生的认知范畴,需要学生查阅文献、讨论交流才能完成任务。这种“跳一跳,达目标”的方式是实现课程思政“精准滴灌”的聚焦战略。

(4)精准对接教学主体

①以学生为中心

摒弃传统的“大水漫灌”思维,立足学生的思想特点,尊重学生的个性特征、认知能力和水平,结合学生的专业特点和需求层次,找到相应的思想政治教育切入点,使学生真正被了解和关注,进而激发学习的内在动力。

②提升教师课程思政改革意识和能力

落实“全员思政”理念,教师要掌握课程内容的深度和广度,提高将思政资源融入专业知识的整合能力。教师要用于、善于接受新事物,大胆进行传统教学模式的改革,掌握互联网技术,采用学生乐于接受的教学媒介和方法开展教学。

(5)精准评价教学效果

建立基于OBE理念的成果导向评价体系。教师教学效果的考核可采用360度评价方式,包括同行评价、领导评价、督导评价及社会评价等。学生学习效果评价则包括对知识目标、能力目标、素质目标和德育目标完成情况的综合考核。由于思想政治素质发展的过程性,评价应该更注重过程而不应该唯结果。在具体考核时,根据教学内容和课程性质采用线上和线下考核、定期和实时考核、口头和书面考核相结合的多元化考核方式。需要注意的是,由于部分思政元素具有实效性,所以不存在完全一致的评价标准。

文章来源:崔莉莉 刘 楠

初 审:张 妍

复 审:张 妍

终 审:张 妍